今日的日本市场有一个名词“千分一”,在活生生的残酷市场淘汰战中,1000种商品里只有1种能够存活。当代日本设计主流中,过度包装的时代已然过去,夸张表现手法、令人眼前一亮、5秒内征服眼球早已变得过时。

好设计不用太多花招,要注重内涵、重细节,还要诚实地与消费者沟通。

佐藤卓认为,现代包装除了凸显产品的优点外,更重要的是赋予产品生命及魅力。他的思路为中国设计师提供了一种全新的设计思维!

——李永铨(Tommy Li)

佐藤卓

日本“中生代”最具代表性的设计大师,1955年出生于东京,1984年成立了佐藤卓设计事务所,在产品设计、企业形象设计等方面,积累了30多年的经验,设计过著名的乐天口香糖系列、明治好喝牛奶、三宅一生的杂志广告等经典案例。

曾获每日设计奖、东京艺术指导俱乐部奖、东京字体指导俱乐部奖、纽约艺术指导协会年度大奖、日本包装设计大奖、日本优良设计大奖、设计论坛金奖、原弘奖等。

佐藤卓说:“天下没有一蹴而就的工作,反而总是必须经由一再讨论,才能向前推进。”

设计大师也曾有失败的委托案例,佐藤卓从中吸取了哪些重要的经验教训?

今年6月份佐藤卓将他参与过的项目,尤其在决定设计方向时,让他印象极为深刻的设计工作心得,集结成册在中国大陆出版新书《设计时重要的事》。

本期小Z从中选取9个经典设计案例,依项目时间排序,一起先睹为快!希望你也能从中受到启发!

失败的委托案

一甲玉米、黑麦威士忌

(1987 年)

这是以玉米为原料的波本威士忌 “Corn Base”,以及以黑麦为原料的黑麦威士忌 “R ye Base”。由于“纯麦芽”和“桶酿”广获好评且热销不断,于是一甲内部着手筹划这款新产品。

这是由一甲主导的项目,我只参加酒瓶和酒标的设计。为了使产品在店内醒目突出,酒瓶不得不设计成稍微扁平的外形。

这项委托案几乎到了不需要我多说话的地步,设计的概念也几乎没有我能够插嘴的空间。设计通常能够获得一定的成果,可是我从未见过一群人参与设计并获得成功的实例。

设计“纯麦芽”和“桶酿”时,蕴藏在设计当中的信息简单明了——获得消费者的认同,进而畅销;然而对于项目成功的真正原因,企业并没有正确的判断,这才导致出现这种所有人无功也无过、不好也不坏的“半吊子”商品。这类商品最终都会消失无踪。多人参与、充分考虑众人的意见,对设计是很重要的,但这项委托案令我着实体会到“决定设计时,民主是不可行的”!

一件产品成功之后,需要了解成功的原因,这比了解失败的原因更为重要。系列产品在“纯麦芽”和“桶酿”成功之后却无以为继,实在令人惋惜。

自己的工具

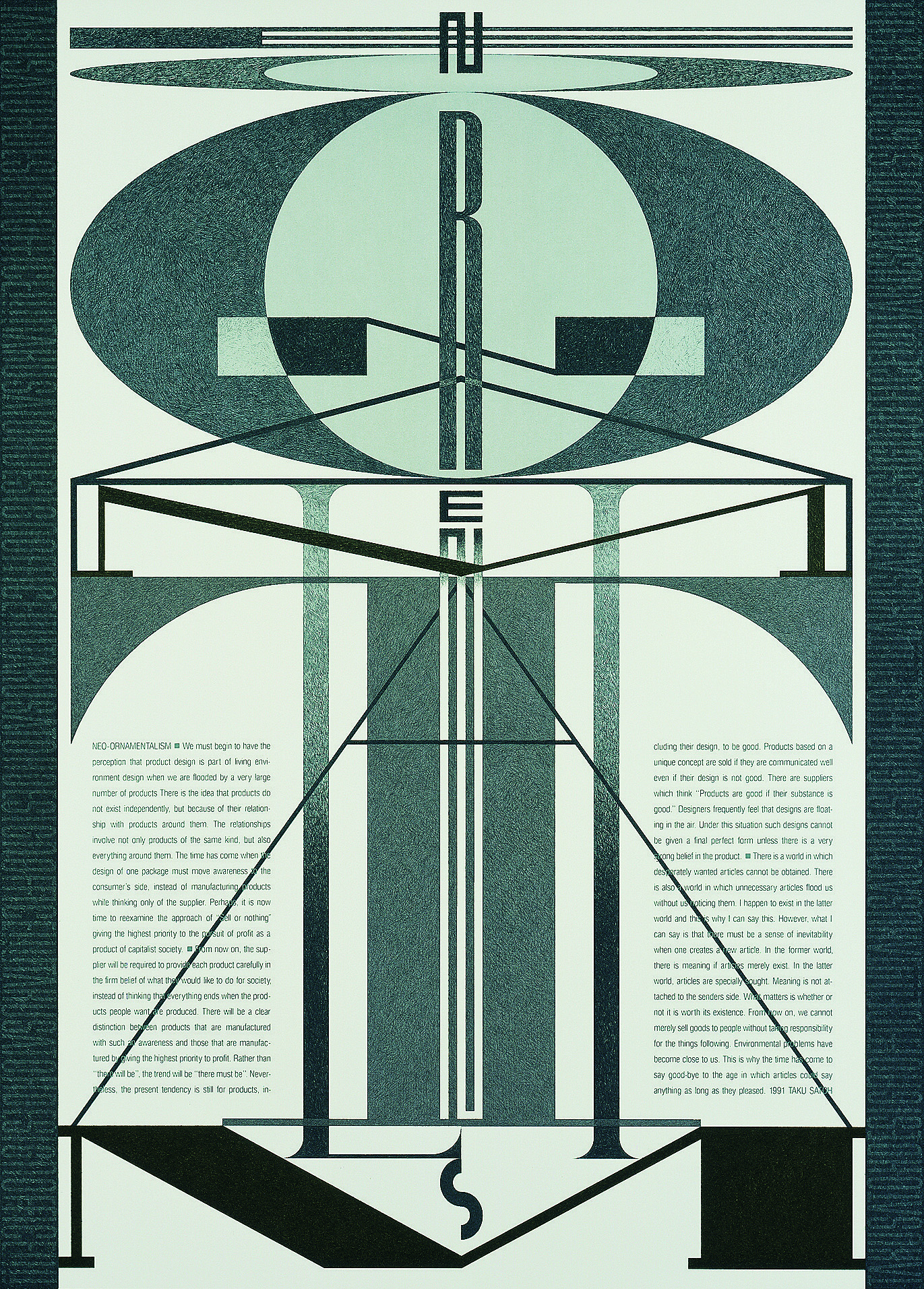

佐藤卓设计事务所的海报

(1991 年)

从广告制作的第一线,我踏入了社会。1991 年我重新思考平面设计,并为自己的公司制作了这幅海报。画面中的英文字母轮廓线是用计算机描绘的,文字内部则用铅笔描绘。

1990 年时,人们认为未来计算机将成为设计师的必备工具。当时我推测未来表现的发展方向,认为手工绘制在计算机问世之后反而会更加珍贵。所以,我便以手工绘制为主的方式尝试制作了这幅海报。如此一来,刚好为我提供了一个契机,思考到底什么是对自己不可或缺的工具。

之后我注意到一种从小就习惯使用的出色工具——铅笔。

我早已习惯铅笔能够展现的无限可能性;在铅笔之后,我更换使用了更方便的自动铅笔,并灵活运用铅笔时代培养而成的技巧。我使用自动铅笔将自己的想法付诸文字,尝试以自动铅笔的笔触呈现活版印刷的效果。最初我先在脑海中勾勒出整体图像,画出小幅素描,然后将轮廓输入计算机,仅将文字的轮廓线打印到纸上,然后再使用自动铅笔,以细腻的笔触描绘轮廓内部。

整个过程的重要意义在于,乍看之下整幅海报是以手工绘制完成,但是实际上却是仰赖了计算机描绘框架。从作品中感受不到计算机制作的痕迹,这是通过预测未来发展的必然趋势而诞生的设计表现方式。

设计的轴心

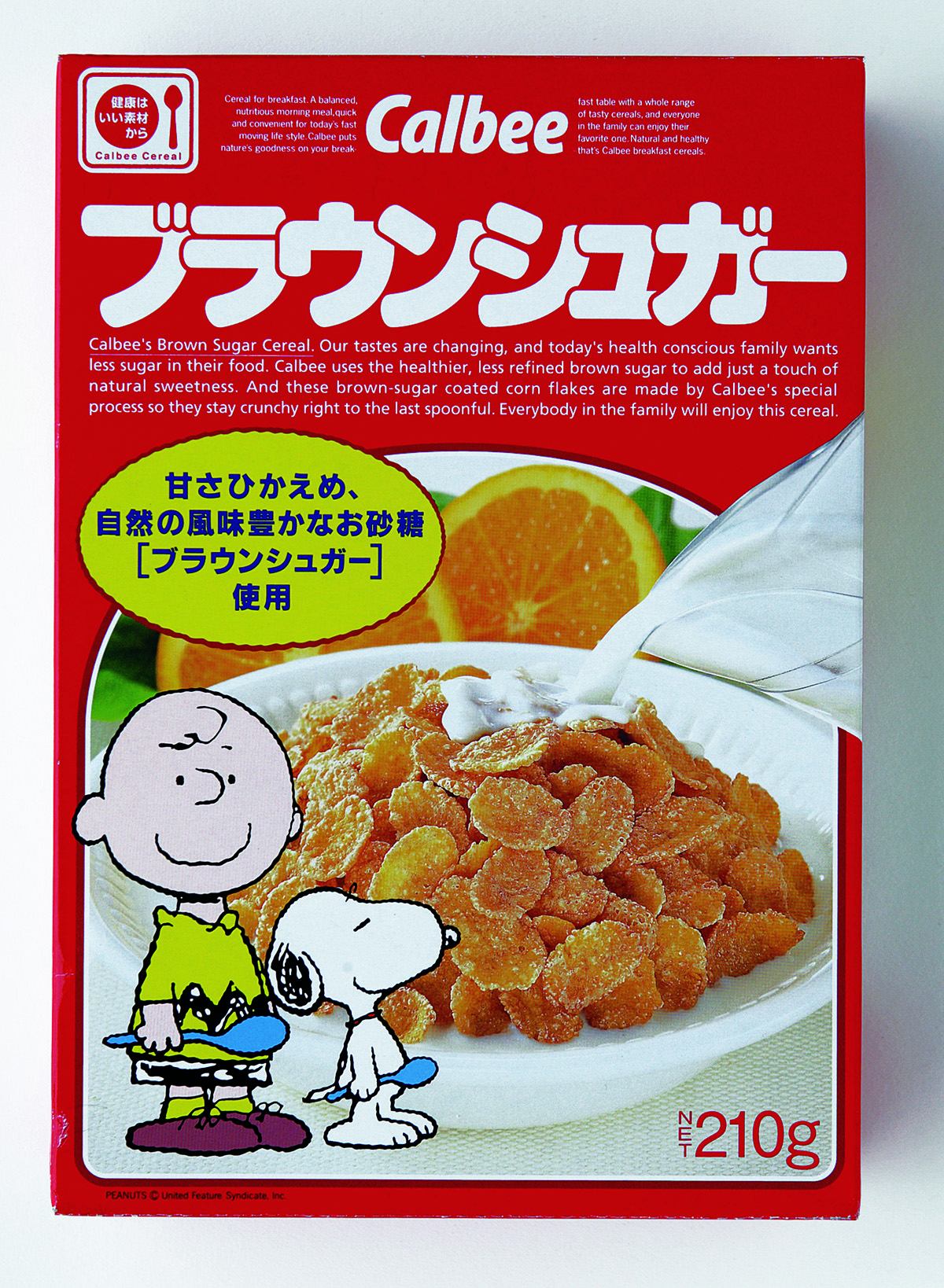

卡乐比玉米片

(1991 年)

在我负责设计之前,卡乐比玉米片系列已经有很多产品在市面上销售,然而这些产品的设计只能看见并无关联的设计形式,毫无系列产品应有的感觉。随着产品种类逐渐增加,卡乐比品牌总算处于能看出些端倪的阶段,然而当时的销量远远落后于家乐氏(Kellog g’s),如何以为数不多的产品种类展现品牌的存在感成为亟待解决的问题。于是我提出了崭新的设计形式,用这种设计形式制作所有的产品外包装。

第一代红糖系列 ▼

我提议以新商品整体规划的观点,重新建构品牌企划和设计,并一再声明代言人的必要性。由于没有任何素材能够成为品牌财产,所以我清楚地知道只是更改设计的外观,效果将会很差,于是我决定“任用”史努比领军的花生米家族——这个家族的成员早已获得各个年龄层的喜爱。

第二代红糖系列 ▼

第三代红糖系列 ▼

第四代红糖系列 ▼

此外,我希望外包装所呈现的形象即使是儿童也能够清楚理解。换言之,外包装的目标在于让儿童都能够以口语说清楚。每个外包装都配有主色。“红色盒子”、“咖啡色盒子” 或“黄色盒子”,每个包装都能够以简单的词语加以表达。

根据这种基本设计形式不断演化至今。为品牌的设计赋予了一条主轴,反而具有无限演化的可能性。最初品牌设计是以母亲为诉求对象,现在则将诉求对象逐渐转向儿童。

根据第一代红糖系列的设计,进行其他各品类设计 ▼

一个人的眼光

高丝蔻丝魅宝系列化妆品

(1993 年)

从 1992 年开始,我长期参与高丝蔻丝魅宝的设计。山田博子从公司成立第四年起负责高丝的产品研发,除了蔻丝魅宝之外,我还和她共同设计了许多产品。长期和同一人直接反复讨论对我来说是很少有的经验。长期交往以及对许多设计的讨论,不仅加深了双方的理解,还让随时分享“什么是蔻丝魅宝”成了必备的事项。于是,我们两人之间建立起信赖关系。

山田小姐的市场掌控能力,令她在公司内的地位屹立不变。对于如何在店内获得女性的青睐,她也是个中好手。即使在后来经济不景气的时候,公司的“景气度” 仍旧年年上涨,足以证明她的能力。 公司看重她的个人能力,才会长期委以重任,而当初挑中她的人可谓独具慧眼。

一般日本企业对于必须长期负责才能驾轻就熟的产品研发或市场营销的职位,常常像对业务人员一样屡屡更换。因此,常有些完全不熟悉公司设计资源的人,轻易地将公司辛苦建立的品牌化为乌有。

从企业的人事变动的方式,就能够发现设计至今尚未真正地获得理解。设计的关键在于人。只有具有这种觉悟的人才能承担起设计的责任,负责协调公司内部。一个只是乌合之众、无人负责的体制,终会将设计的力量耗尽,进而消失无踪——这个道理适用于所有的企业。

垂涎欲滴的设计

食品的包装

(1986 年)

食品包装重视“垂涎欲滴感”(siz zle)。“siz zle”原是表音词,表示烤肉时发出的嘶嘶声,现在演变成了 “令人垂涎欲滴”之意。因此,设计出的作品必须令第三者觉得“看起来好好吃”。这种感觉是从何而来的呢?其实是来自过往品尝美味食物的经验。品尝美味食物时的状况会存储在记忆中,而且不仅是味道,当时的周围环境都会成为“美味信息”,刻画在记忆里。这些记忆不需要依靠语言文字,就能丝毫不漏地保存。

例如盛装美食的容器,不是以语言文字加以记忆,而是以容器本身的材质、形状、颜色、表面、触感、温度、气味、光线和自己的位置关系等周遭所有的信息来记忆的。制作“看起来好好吃”的作品,其实就是唤醒许多人的美味记忆,所以这是一种寻找多数人共同味觉记忆的行为。因此必须摒弃个人好恶、客观搜寻,才能得以发现,毕竟好恶因人而异,不能以偏概全。这种行为正是设计所追求的,一个不能面对客观现实、过于关注自我的人是无法设计量产食品的包装的。而且不同的商品,要追求不同的“看起来好好吃”。一项量产食品设计工作的完成,必须全盘考虑“看起来好好吃”的设计,以及相关性、环境因素等。

联系人和人之间的设计

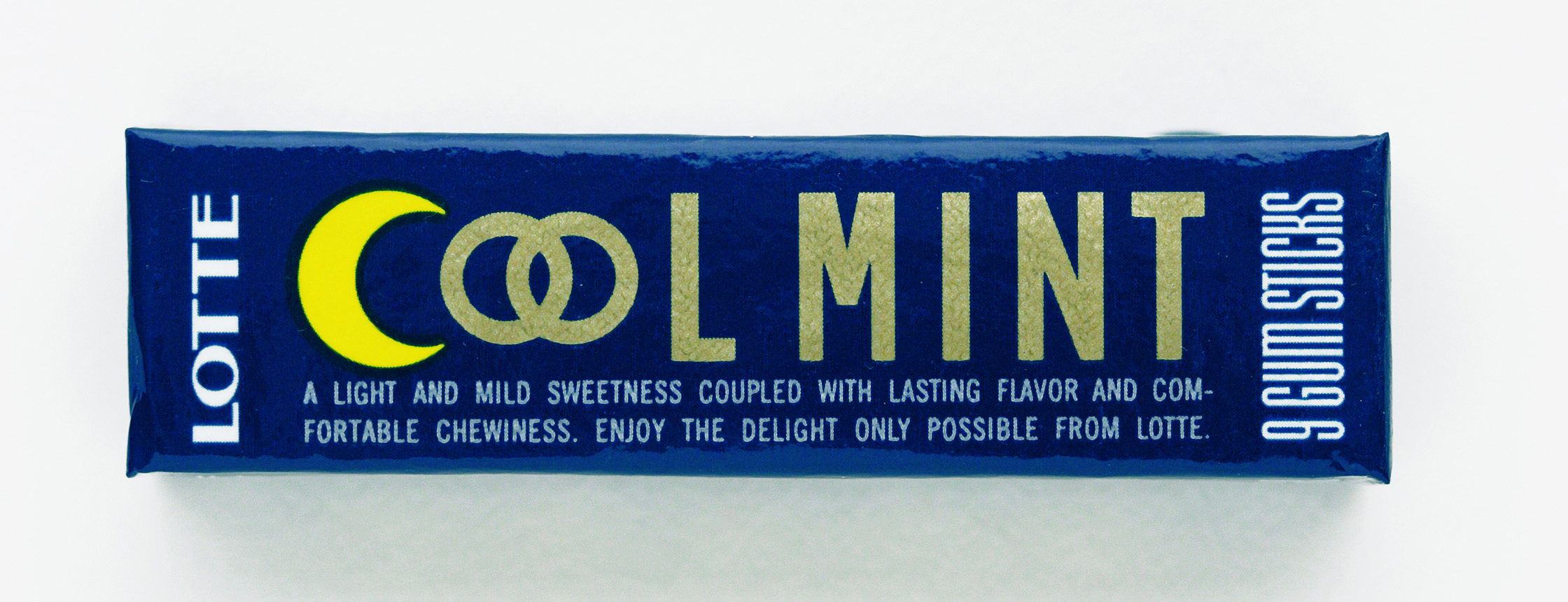

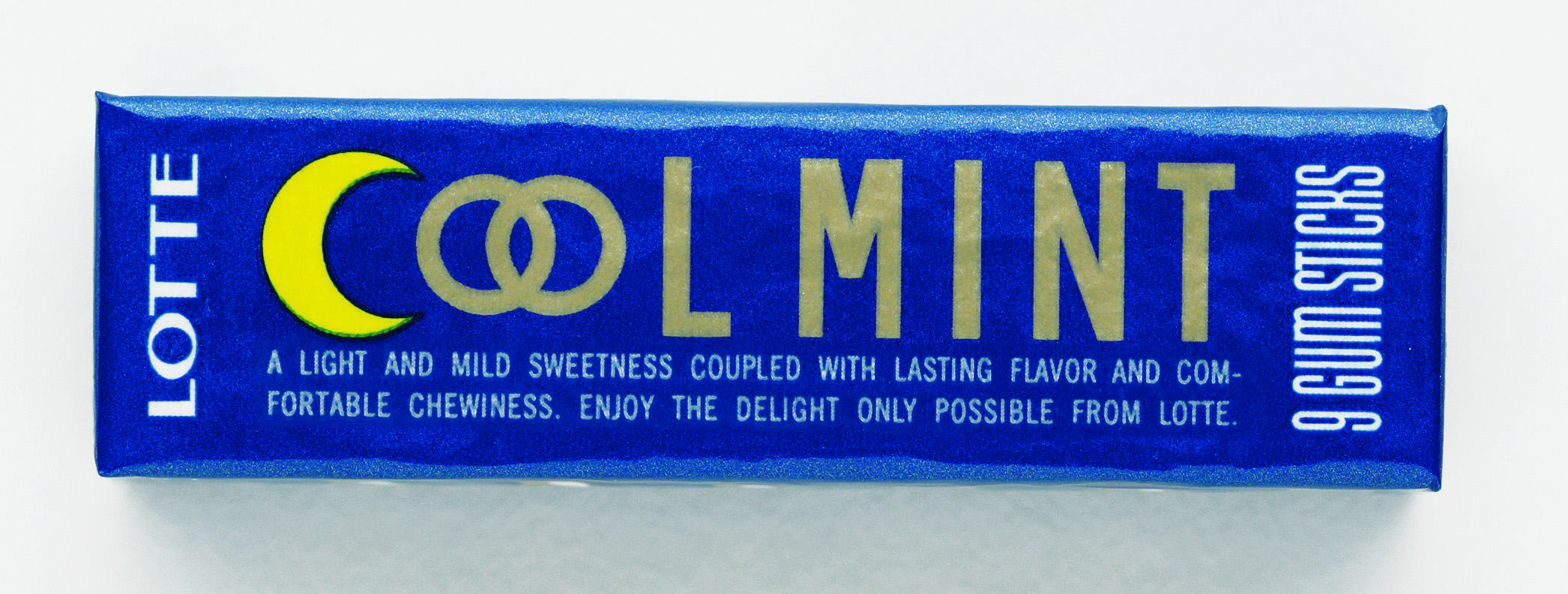

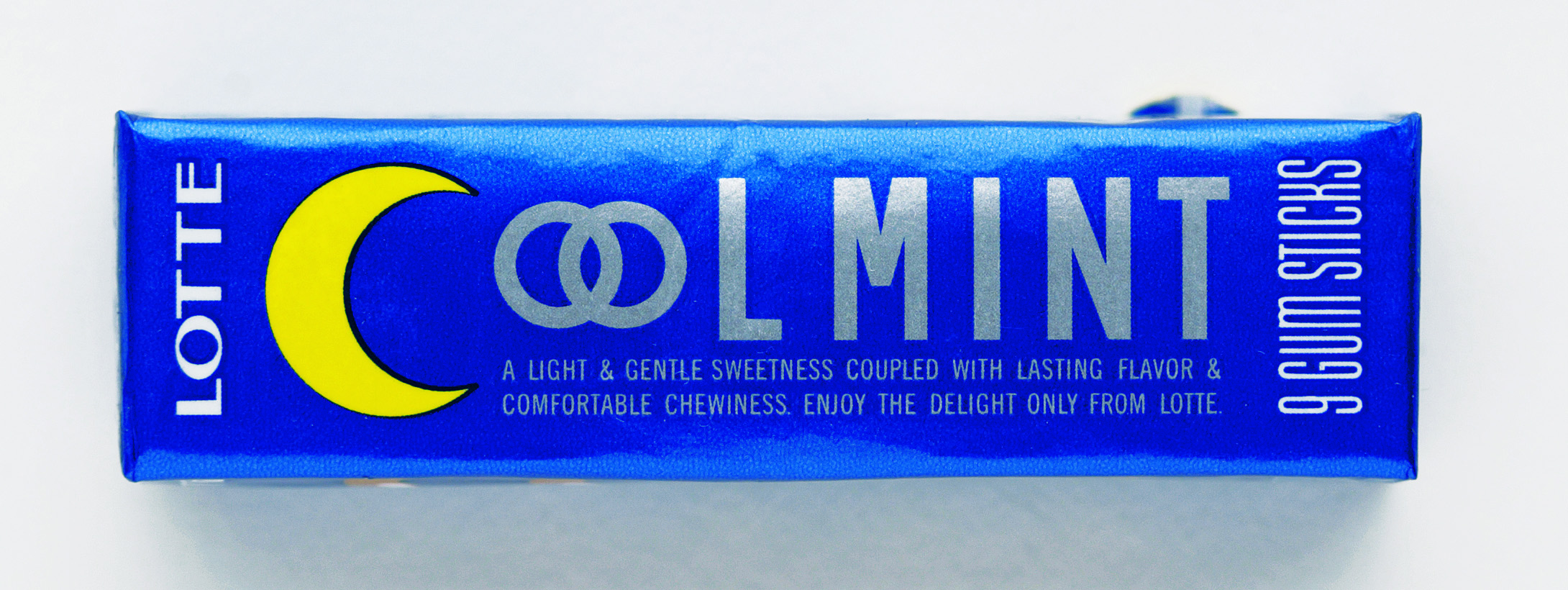

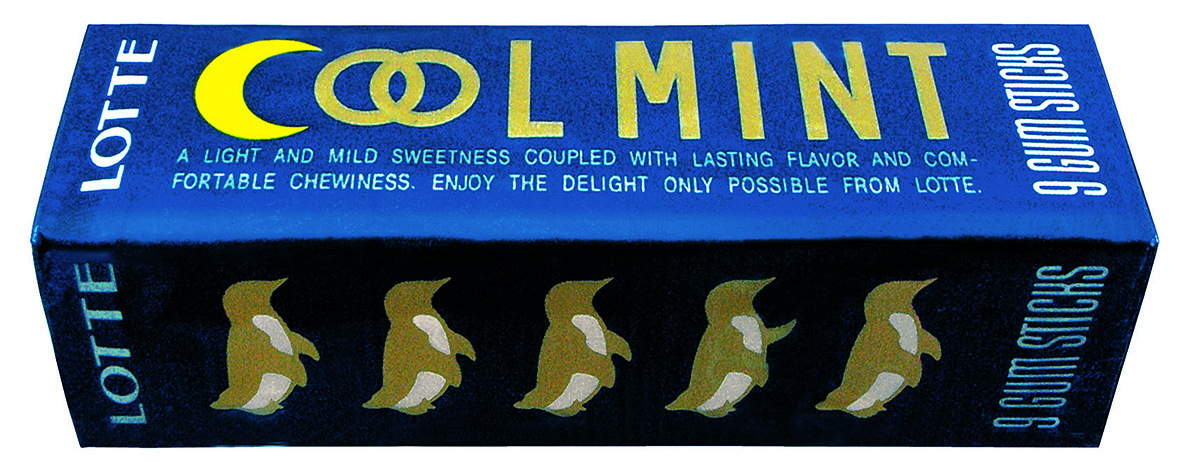

乐天“凉薄荷”系列口香糖

(1994 年)

1993 年,我参与乐天“凉薄荷”口香糖等新包装的设计时,这些商品已经有大约 35 年的历史了。对于常客而言,包装表面的设计已经形成一种符号,换言之,这已非仰赖设计刺激购买欲望的阶段了。这种已经烙印在记忆里的符号,在店内被看到时,能直接传达到大脑进行比对,串联起人和物品之间的关系。

乐天薄荷口香糖的设计变迁,包装更新前 ▼

1994年 ▼

2002年 ▼

2004年 ▼

这种已经成为符号存在的商品,包装应该如何更新呢?最重要的是清楚地区别在设计上必须保留和舍弃的部分,然后找出新的观点。

首先,我发现当口香糖摆在店内时,能够同时看到两个侧面,我立刻灵感涌现,想到可将文字和图案分别印在两个侧面上。

图案面随着品类变更为 5 种并列的某种事物。这 5 种事物根据品类加以挑选,例如“凉薄荷”口香糖上的图案就是企鹅。根据这种形式,各个品类陆续问世。在潜移默化之间,形成一种品牌印象,留存在人们的记忆当中。

顺带一提,在“凉薄荷”系列的包装上,从前方数第二只企鹅的翅膀是举起来的(举起来的理由将在“鲸鱼在喷水”中详述),而且我建议这点不要在任何广告当中提及。我希望留给购买者自己发现的空间。当购买者发现时,一定会迫不及待地想和他人分享。

乐天“凉薄荷”口香糖 图案面(2002)▼

换言之,这是联系人和人之间的包装。这款商品已经跨越销售或畅销的藩篱,成为仅能在日本成立的一种沟通文化。无论是多么微小的细节,都潜藏着尚未为人所发现的可能性。

设计的隐喻

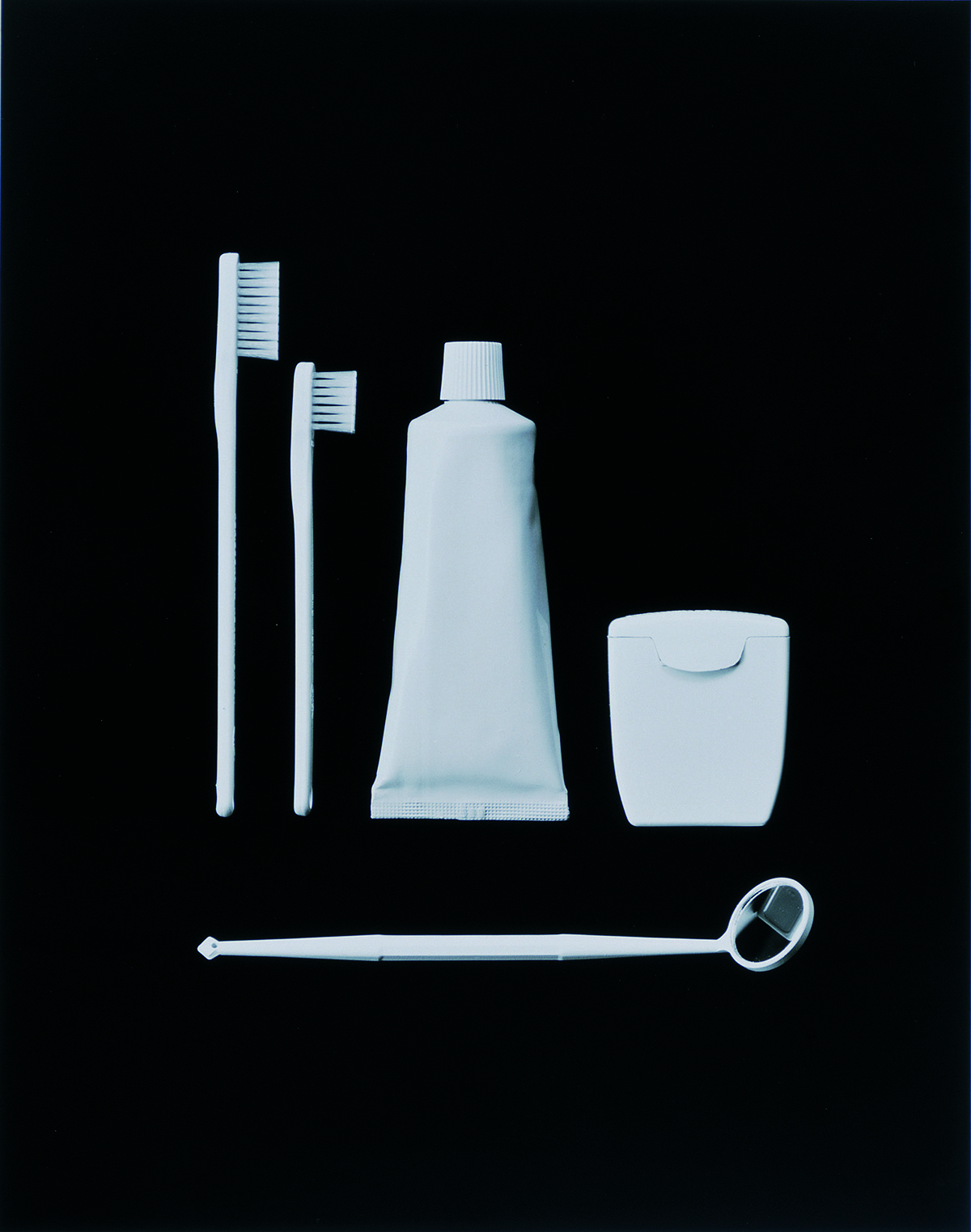

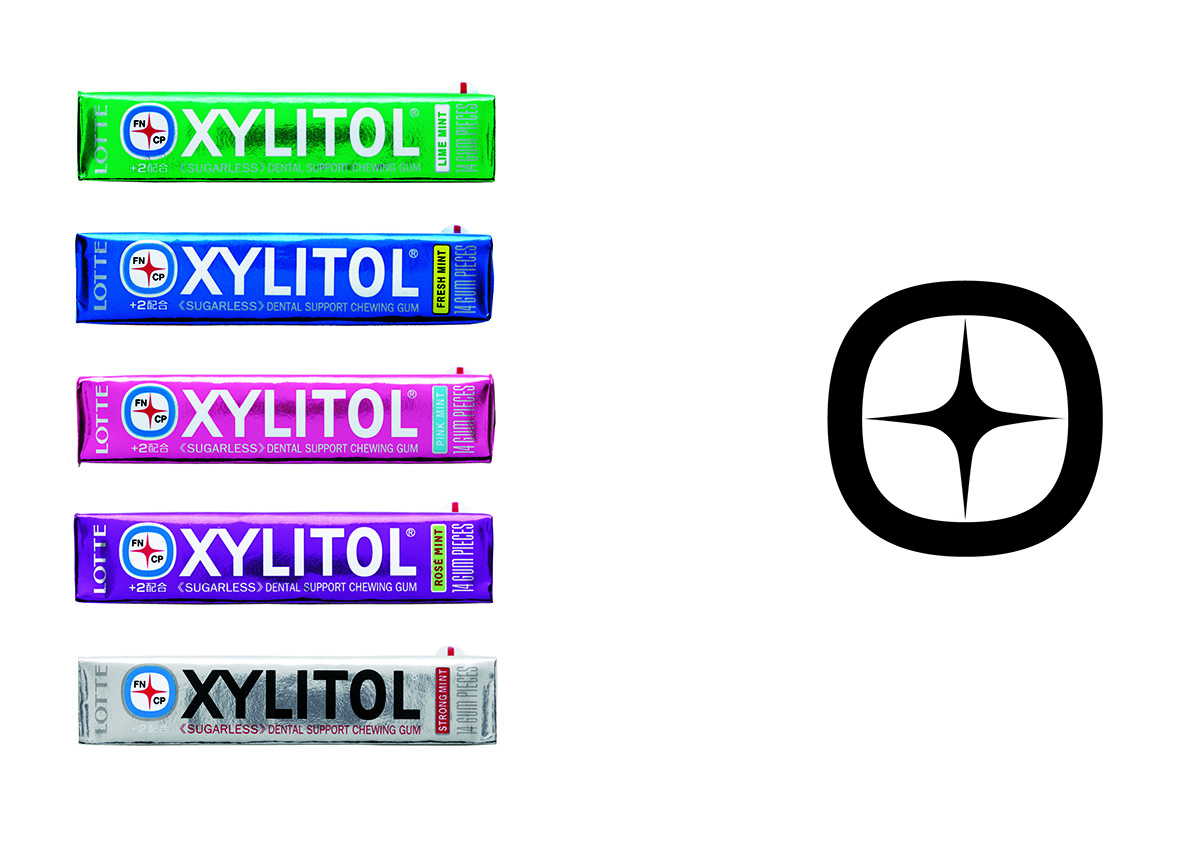

乐天木糖醇口香糖

(1997 年)

从白桦树汁等天然材料中萃取的甜味剂木糖醇,因不会造成蛀牙而获得当时卫生署的使用许可。1997年,日本所有的糖果厂商都开始将木糖醇加入口香糖中。

早在 20 年前,乐天已经注意到天然甜味剂木糖醇,并以“木糖醇”完成商标登记,也因此得以直接使用“木糖醇”为商品名称并生产销售。这项平面设计的概念就是“口腔”,非常简洁明了。“保护牙齿 = 口腔”是非常简单易懂的想法,所以在设计口香糖之前,我先试着设计了与刷牙相关的产品,然后再验证这些商品的功能是否能够移植到放入口中的口香糖上。

迥异的物品,以共通的语言表示,这就是“隐喻”。因为木糖醇本身的概念简单明了,所以我才得以发现这项隐喻,也发现商品本身找不到暧昧不明的事物。

能够发现这项隐喻意味着发现了人们共有的普遍性,能够联结人们的记忆、自然获得接纳、日后不会“风化” 消失、继续留存的可能性都会很高。

既然在木糖醇上发现了“口腔”的隐喻,于是就可以通过搜寻、过滤的方式,制作所有的设计素材,例如颜色、字体等。设计是媒介,物品本身的存在意义过于淡薄的话,设计也只会随之淡薄。这是自然哲理,无以撼动。

理解环境,发现共有事项

RMK 肌肤保养系列

(2000 年)

在纽约彩妆师宏濑留美子(Rumiko)的品牌 RMK 中,我负责了肌肤保养系列的设计。因为这款产品主要采用的是从水果中萃取的有效成分,所以我着力以颜色表现出水果的印象。主要采用能够回收再利用的宝特瓶材料,而且这样可以让消费者看见包装里的东西。以纽约为活动据点的留美子具有利落、洗练的风格,我选择了在科学实验室中常见的量筒作为创意点,我的设计提案以细长圆筒外形为基础。不同于彩妆,基础化妆品的目标是多次购买,所以要简洁而兼具个性,不能让消费者在购买一次之后就感到厌倦。

瓶颈部分施以古典玻璃瓶常见的“瓶盖终点”凸缘环形处理。在这款瓶子细长简洁的外形中,加入些令人安心的古典要素求取均衡,不使其过度简单。这类为女性提供的商品如果设计过于“极简”,反而会形成疏离人群的印象,容易缩窄目标范围。

这项委托案完成时要特别留意彰显艺术家的气息,如果不能呈现艺术家的个性,产品的存在就毫无意义了。设计的重点在于,必须充分理解产品所处的环境,然后设法激发出环境具有的潜力。尤其是商品的设计,随意施加设计师自认可行的造型绝非正确,重点是必须找出众人共有的事物。

设计和关键词

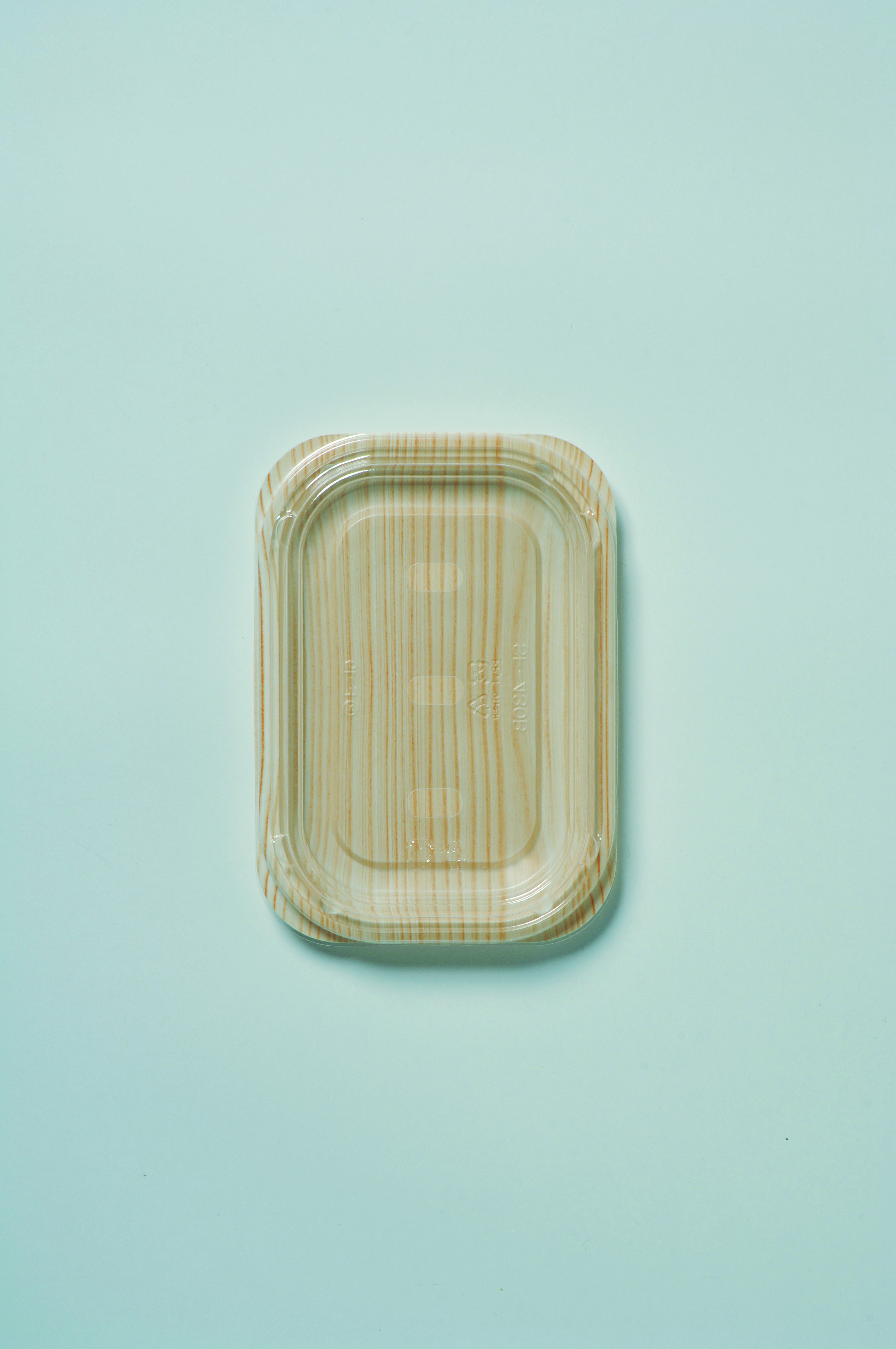

“三宅褶皱”的杂志广告

(2005 年)

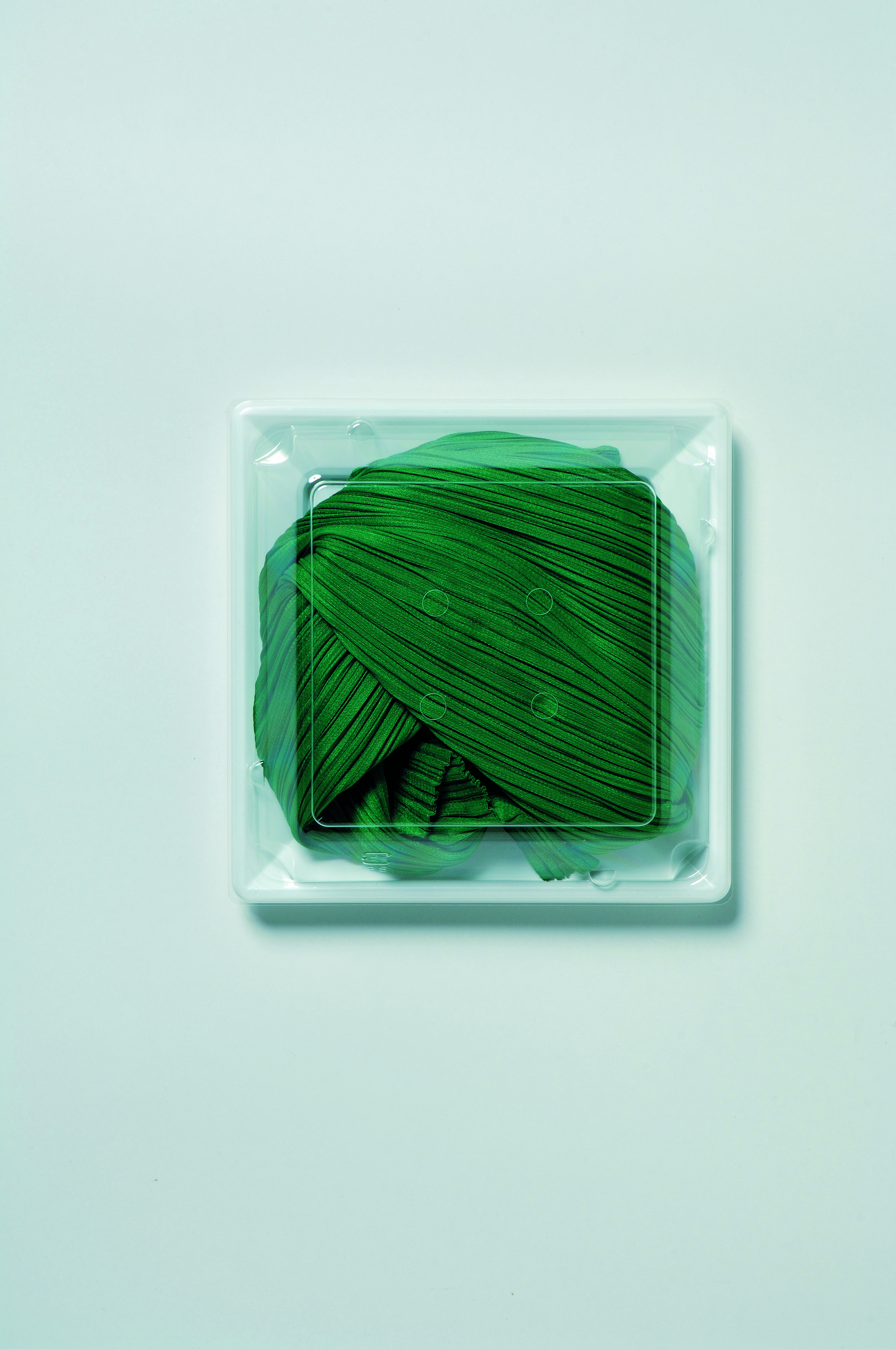

2005 年春天,我承接了“三宅褶皱”在全日航空机上杂志《机翼王国》的广告制作,具体内容是连续刊登 4 期的系列广告。

在第一次会议时,我的脑海中就已经浮现出“日常”这个关键词。“三宅褶皱”源于三宅一生的想法,他希望促使世人重新认识时尚只是一般日常制品。三宅在历经了无数次巴黎时尚周之后,才体会并产生了这个想法。

我立刻借了一些“三宅褶皱”的衣服,东摸摸西摸摸,想要实际感受。这些衣服叠放之后,不会产生折痕,容易清洗,能够卷得很小且方便携带。不仅衣服面料的功能强大,而且布料和褶皱加工的绝妙关系更能够展现出穿着者身体的曲线美,还非常轻巧。衣服中的确包含许多女性追求的要素——日常性、简单、方便携带、体积小,这些字眼在我的脑海中萦绕着,我突然意识到这根本就像是便利商店嘛。我的事务所一楼就是家便利商店,于是我开始回想店内的景象:便利商店里都有些什么东西呢?此时我不会真的前往便利商店,在脑海中勾勒情景才是最重要的事情,因为脑海中留下来的情景才保留着与他人共通的普遍性。

结果我突然想到便利商店里的便当盒,它完全符合这些关键词,而且还能够从中直接看到产品。衣服放在便当盒中,能展现出漂亮的颜色,看起来就像美味的意大利面。虽然当时还有其他的方案,但最终这个方案被采纳了。然而,在实际寻找便当盒时,却怎么也找不到适合的实物。所以,这些图像是在分别拍摄之后合成制作的。

托盘与盒盖重叠的部分 ▼

盒盖边缘部分 ▼

标签部分 ▼

作为主角的衣服部分 ▼

盒盖孔部分 ▼